- 首页 > 正文

袁伟杰教授:腹膜透析对肠道微生态的影响及意义

发表时间:2024-12-09 16:30:31

编者按

健康人体肠道中的微生物群是由超过100万亿个微生物细胞组成的复杂群落,共有1000多种不同的微生物,以放线菌门、拟杆菌门、厚壁菌门和厚壁菌门为主。在正常情况下,这些微生物与宿主构成互利共生的关系,肠道微生态平衡具有三大益处,包括屏障保护,营养代谢及促进免疫,一岁前肠道微生态逐渐建立,而肠道微生态改变将伴随人的一生,并与全身各个器官的疾病相关。微生物组-代谢组学研究结果显示肠-肾轴影响慢性肾脏病(CKD)进展,此次来自上海交通大学附属第一人民医院肾内科的袁伟杰教授针对腹膜透析对肠道微生态的影响及意义进行了详细讲述。本文对此做了总结,以飨读者。

一、CKD患者肠道菌群失调

CKD患者肠道菌群失调具有如下特点:①需氧菌和厌氧菌数量增多;②益生菌数量减少;③肠道菌群种类减少;④细菌定植部位改变。

CKD肠道菌群失调会对肠腔环境造成影响,包括:①小肠尿素氮和氨水平升高;②有害致病菌的过度生长;③屏障完整性破坏;④炎症增加[1]。

二、透析患者肠道菌群失调

研究显示透析患者肠道菌群改变具有如下特点:血液透析(HD)、腹膜透析(PD)患者肠道菌群数量较健康对照组有显著差异,两组之间无显著差异;鲍氏梭菌等三种数量明显增加,普拉梭菌、系结梭菌数量减少,HD患者改变较PD患者更显著[2]。

PD患者肠道菌群失调具有如下特征:①PD患者的硬壁菌门、放线菌门的丰度下降;②PD患者和肾移术后患者均存在肠道微生态α多样性的下降;③PD患者β多样性与对照组差别明显;④PD患者细菌源性尿毒症毒素增加[3]。

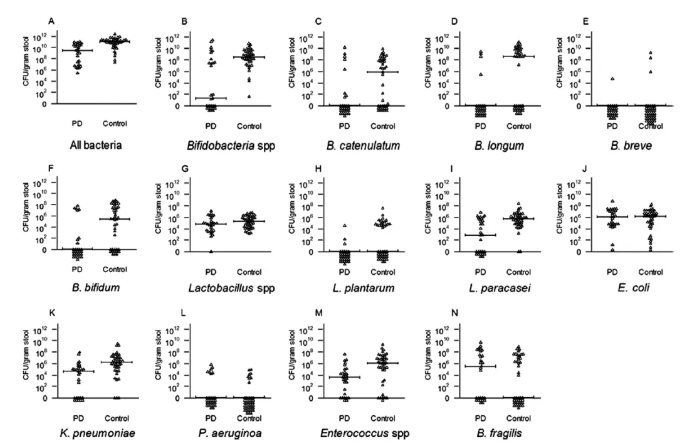

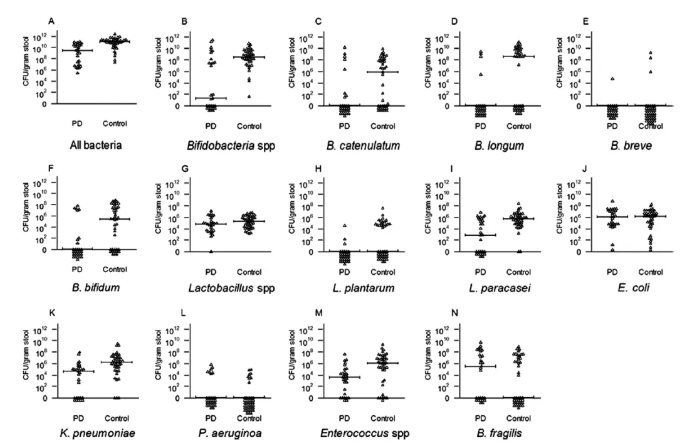

中国医科大学附属医院对29例PD患者的肠道菌群进行了检测,发现所有双歧杆菌(儿茶双歧杆菌、长双歧杆菌、植物乳杆菌、副干酪乳杆菌和肺炎克雷白杆菌)均较对照组减少[4],见图1。

图1. PD患者所有双歧杆菌较对照组均减少

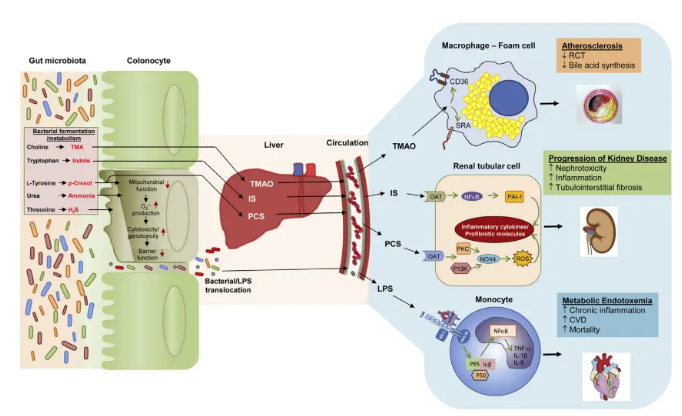

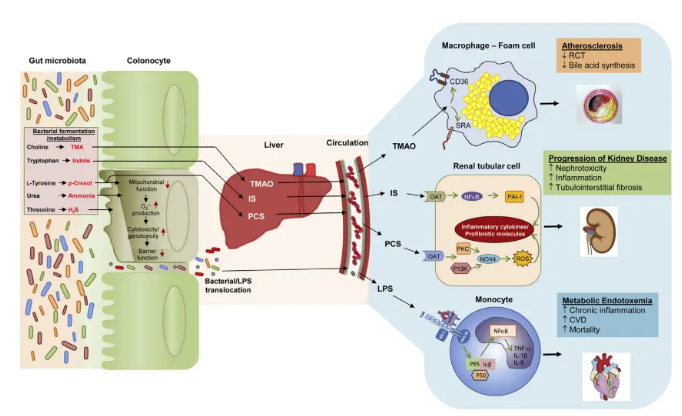

透析患者肠源性毒素会对多系统造成影响,其中肾脏是肠源性尿毒症毒素影响最大的脏器,其病理表现主要为肾脏纤维化、内皮功能障碍、炎症反应和肾小管细胞凋亡,临床表现为肾功能减退及加速肾脏病进展[5],见图2。PD患者肠道菌群紊乱会加重PD患者蛋白质能量消耗。PD患者肠源性毒素氧化三甲胺(TMAO)会增加CKD患者的死亡风险[6-7]。

图2. 透析患者肠源性毒素会对多系统造成影响

三、肠黏膜屏障的破坏

肠黏膜屏障包括肠黏膜的机械屏障、化学屏障、免疫屏障、生物屏障。其中机械屏障由肠黏膜上皮细胞、侧面的细胞连接和上皮下的固有膜等组成,化学屏障由胃肠道分泌的胃酸、胆汁、各种消化酶、溶菌酶、黏多糖、糖蛋白和糖脂等化学物质组成,免疫屏障由肠道黏膜上皮的免疫相关组织、细胞和分子所组成,生物屏障由正常的肠道菌群构成,正常菌群各种菌种之间彼此互相依赖又相互制约[8]。

ESRD通过炎症和毒素影响肠黏膜屏障。ESRD时,肠道毒素聚集,致病菌增加,肠道完整性下降,炎症反应增加。PD患者的肠道屏障破坏,机械屏障中连接蛋白减少;化学屏障中各种分泌液和酶受到影响;生物屏障中细菌紊乱;免疫屏障中淋巴和免疫细胞受到影响。

肠道黏膜病理发生改变,结肠壁明显增厚,固有层和微绒毛炎症细胞浸润,紧密连接蛋白数量明显减少。

上海市第一人民医院的数据显示,与对照组相比,PD患者二胺氧化酶、D-乳酸、IL-6及TNFα显著增加,且腹腔感染后会进一步增加。

一项研究纳入了143例发生腹膜炎的腹膜透析患者,采用PCR法检测细菌来源的DNA片段水平,跟踪随访患者的复发情况。最终纳入104例患者进行分析,结果发现腹膜炎复发患者PD液内细菌来源的DNA片段水平显著升高,对腹膜炎复发的预测率,敏感性可达到88.9%,特异性达60.5%。因此,PD液中细菌来源的DNA片段可作为复发性腹膜炎的预测因子。

四、调整肠道菌群是减轻PD并发症的重要手段

调整肠道菌群是减轻PD并发症的重要手段,可以通过以下方式进行调整:

①调整肠道菌群:包括应用益生菌、益生元、合生元,或进行菌群移植。益生元和益生菌可调整肠道菌群,最大化减少菌群失衡导致的毒害效应,进而促进消化道菌群平衡,降低血肠毒素水平,减少氧化应激和炎症,降低CVD风险[9-11]。粪菌移植(FMT)就是从健康人粪便中分离功能菌群,然后移植到患者消化道,通过重建患者肠道菌群而实现对疾病的治疗。Li等使用宏基因组学方法研究移植前后肠道菌群样本,结果发现FMT 3个月后,供体菌群和受体友好共生,尤其是当供体-受体菌株为同种时,提示通过FMT可以长期改善受体肠道微生态平衡[12]。

②饮食结构调整可减轻CKD的负担:低蛋白饮食能够减少尿毒症毒素,限制饮食中色氨酸和酪氨酸的摄入能有效减少尿毒症毒素的产生[13]。限制高AGE饮食显著改变了PD患者的肠道微生态。一项随机对照试验结果显示招募了20例习惯性进食高晚期糖基化终末产物(AGE)饮食的腹膜透析患者,其中10例继续之前的饮食方式,另外10例限制AGE饮食,收集患者的血和粪便标本,并进行16sRNA检测。结果显示限制AGE饮食显著降低了血清中血清N-ε-(羧甲基)赖氨酸和甲基乙二醛衍生物的水平。此外,与既往报道的健康人群相比,PD患者的拟杆菌水平及阿利斯提菌属水平显著下降;普雷沃菌属水平升高,粪普氏菌和动物双歧杆菌的丰度显著下降;阿利斯提菌、柠檬酸梭菌、哈他韦梭菌和高夫罗氏瘤胃球菌的水平升高。

小结

CKD与肠道菌群互为因果,可导致心脏等靶器官的损害,增加患者死亡风险。PD患者存在肠黏膜屏障功能受损、肠道微生态改变,表现为多样性下降。调整肠道菌群,饮食治疗等可改善PD患者肠道微生态失衡。目前关于CKD与肠道菌群的探索多为单中心小样本研究,仍需进一步深入研究。

专家简介

袁伟杰 教授

二级教授,主任医师,博士生导师

上海市领军人才,获国务院政府特殊津贴

上海交通大学附属第一人民医院肾内科学科带头人

上海交通大学重症疾病与血液净化治疗中心主任

中华医学会肾脏病分会委员(第6-8届)

中国医院协会血液净化分会副主委(第1-3届)

中国医师协会肾脏病专业委员会常委(第1-3届)

中国生物医学工程学会透析移植分会常委

中国非公立医疗机构协会肾脏病透析专业委员会副主委

中国医促会肾脏病分会常委

上海市医师协会肾脏病专业委员会副会长(首届)

主持国家自然基金4项、上海科委基金等18项(第一申请人)

发表论文419篇,SCI收录68篇, 主编《肾脏病营养治疗学》等12部专著

获中华医学科技二等奖、军队科技进步二等奖等4项(第一完成人)

获华夏及上海医学科技二、三等奖等7项(第一完成人)

参考文献

1. Ramezani A, Raj DS. The gut microbiome, kidney disease, and targeted interventions. J Am Soc Nephrol. 2014 Apr;25(4):657-70.

2. Sci Rep. 2017 Nov 15;7(1):15601.

3. Crespo-Salgado et al. Microbiome (2016) 4:50 DOI 10.1186/s40168-016-0195-9.

4. Appl Environ Microbiol. 2012 Feb;78(4):1107-12.

5. Am J Kidney Dis. 2016 Mar;67(3):483-98.

6. Circ Res. 2015 Jan 30;116(3):448-55.

7. PLoS One. 2016 Jan 11;11(1):e0141738.

8. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2012 ; 21(6): 587–592.

9. Min-Tze Liong. Beneficial Microorganisms in Medical and Health Applications.

10. Mol. Nutr. Food Res. 2013, 57, 824–832.

11. Mafra D, et al. Future Microbiol. 2014;9(3):399-410.

12. Nutrients. 2017 Mar 11;9(3). pii: E265. doi: 10.3390/nu9030265.

Future Microbiol. 2013 Oct;8(10):1317-23.

健康人体肠道中的微生物群是由超过100万亿个微生物细胞组成的复杂群落,共有1000多种不同的微生物,以放线菌门、拟杆菌门、厚壁菌门和厚壁菌门为主。在正常情况下,这些微生物与宿主构成互利共生的关系,肠道微生态平衡具有三大益处,包括屏障保护,营养代谢及促进免疫,一岁前肠道微生态逐渐建立,而肠道微生态改变将伴随人的一生,并与全身各个器官的疾病相关。微生物组-代谢组学研究结果显示肠-肾轴影响慢性肾脏病(CKD)进展,此次来自上海交通大学附属第一人民医院肾内科的袁伟杰教授针对腹膜透析对肠道微生态的影响及意义进行了详细讲述。本文对此做了总结,以飨读者。

一、CKD患者肠道菌群失调

CKD患者肠道菌群失调具有如下特点:①需氧菌和厌氧菌数量增多;②益生菌数量减少;③肠道菌群种类减少;④细菌定植部位改变。

CKD肠道菌群失调会对肠腔环境造成影响,包括:①小肠尿素氮和氨水平升高;②有害致病菌的过度生长;③屏障完整性破坏;④炎症增加[1]。

二、透析患者肠道菌群失调

研究显示透析患者肠道菌群改变具有如下特点:血液透析(HD)、腹膜透析(PD)患者肠道菌群数量较健康对照组有显著差异,两组之间无显著差异;鲍氏梭菌等三种数量明显增加,普拉梭菌、系结梭菌数量减少,HD患者改变较PD患者更显著[2]。

PD患者肠道菌群失调具有如下特征:①PD患者的硬壁菌门、放线菌门的丰度下降;②PD患者和肾移术后患者均存在肠道微生态α多样性的下降;③PD患者β多样性与对照组差别明显;④PD患者细菌源性尿毒症毒素增加[3]。

中国医科大学附属医院对29例PD患者的肠道菌群进行了检测,发现所有双歧杆菌(儿茶双歧杆菌、长双歧杆菌、植物乳杆菌、副干酪乳杆菌和肺炎克雷白杆菌)均较对照组减少[4],见图1。

图1. PD患者所有双歧杆菌较对照组均减少

透析患者肠源性毒素会对多系统造成影响,其中肾脏是肠源性尿毒症毒素影响最大的脏器,其病理表现主要为肾脏纤维化、内皮功能障碍、炎症反应和肾小管细胞凋亡,临床表现为肾功能减退及加速肾脏病进展[5],见图2。PD患者肠道菌群紊乱会加重PD患者蛋白质能量消耗。PD患者肠源性毒素氧化三甲胺(TMAO)会增加CKD患者的死亡风险[6-7]。

图2. 透析患者肠源性毒素会对多系统造成影响

三、肠黏膜屏障的破坏

肠黏膜屏障包括肠黏膜的机械屏障、化学屏障、免疫屏障、生物屏障。其中机械屏障由肠黏膜上皮细胞、侧面的细胞连接和上皮下的固有膜等组成,化学屏障由胃肠道分泌的胃酸、胆汁、各种消化酶、溶菌酶、黏多糖、糖蛋白和糖脂等化学物质组成,免疫屏障由肠道黏膜上皮的免疫相关组织、细胞和分子所组成,生物屏障由正常的肠道菌群构成,正常菌群各种菌种之间彼此互相依赖又相互制约[8]。

ESRD通过炎症和毒素影响肠黏膜屏障。ESRD时,肠道毒素聚集,致病菌增加,肠道完整性下降,炎症反应增加。PD患者的肠道屏障破坏,机械屏障中连接蛋白减少;化学屏障中各种分泌液和酶受到影响;生物屏障中细菌紊乱;免疫屏障中淋巴和免疫细胞受到影响。

肠道黏膜病理发生改变,结肠壁明显增厚,固有层和微绒毛炎症细胞浸润,紧密连接蛋白数量明显减少。

上海市第一人民医院的数据显示,与对照组相比,PD患者二胺氧化酶、D-乳酸、IL-6及TNFα显著增加,且腹腔感染后会进一步增加。

一项研究纳入了143例发生腹膜炎的腹膜透析患者,采用PCR法检测细菌来源的DNA片段水平,跟踪随访患者的复发情况。最终纳入104例患者进行分析,结果发现腹膜炎复发患者PD液内细菌来源的DNA片段水平显著升高,对腹膜炎复发的预测率,敏感性可达到88.9%,特异性达60.5%。因此,PD液中细菌来源的DNA片段可作为复发性腹膜炎的预测因子。

四、调整肠道菌群是减轻PD并发症的重要手段

调整肠道菌群是减轻PD并发症的重要手段,可以通过以下方式进行调整:

①调整肠道菌群:包括应用益生菌、益生元、合生元,或进行菌群移植。益生元和益生菌可调整肠道菌群,最大化减少菌群失衡导致的毒害效应,进而促进消化道菌群平衡,降低血肠毒素水平,减少氧化应激和炎症,降低CVD风险[9-11]。粪菌移植(FMT)就是从健康人粪便中分离功能菌群,然后移植到患者消化道,通过重建患者肠道菌群而实现对疾病的治疗。Li等使用宏基因组学方法研究移植前后肠道菌群样本,结果发现FMT 3个月后,供体菌群和受体友好共生,尤其是当供体-受体菌株为同种时,提示通过FMT可以长期改善受体肠道微生态平衡[12]。

②饮食结构调整可减轻CKD的负担:低蛋白饮食能够减少尿毒症毒素,限制饮食中色氨酸和酪氨酸的摄入能有效减少尿毒症毒素的产生[13]。限制高AGE饮食显著改变了PD患者的肠道微生态。一项随机对照试验结果显示招募了20例习惯性进食高晚期糖基化终末产物(AGE)饮食的腹膜透析患者,其中10例继续之前的饮食方式,另外10例限制AGE饮食,收集患者的血和粪便标本,并进行16sRNA检测。结果显示限制AGE饮食显著降低了血清中血清N-ε-(羧甲基)赖氨酸和甲基乙二醛衍生物的水平。此外,与既往报道的健康人群相比,PD患者的拟杆菌水平及阿利斯提菌属水平显著下降;普雷沃菌属水平升高,粪普氏菌和动物双歧杆菌的丰度显著下降;阿利斯提菌、柠檬酸梭菌、哈他韦梭菌和高夫罗氏瘤胃球菌的水平升高。

小结

CKD与肠道菌群互为因果,可导致心脏等靶器官的损害,增加患者死亡风险。PD患者存在肠黏膜屏障功能受损、肠道微生态改变,表现为多样性下降。调整肠道菌群,饮食治疗等可改善PD患者肠道微生态失衡。目前关于CKD与肠道菌群的探索多为单中心小样本研究,仍需进一步深入研究。

专家简介

袁伟杰 教授

二级教授,主任医师,博士生导师

上海市领军人才,获国务院政府特殊津贴

上海交通大学附属第一人民医院肾内科学科带头人

上海交通大学重症疾病与血液净化治疗中心主任

中华医学会肾脏病分会委员(第6-8届)

中国医院协会血液净化分会副主委(第1-3届)

中国医师协会肾脏病专业委员会常委(第1-3届)

中国生物医学工程学会透析移植分会常委

中国非公立医疗机构协会肾脏病透析专业委员会副主委

中国医促会肾脏病分会常委

上海市医师协会肾脏病专业委员会副会长(首届)

主持国家自然基金4项、上海科委基金等18项(第一申请人)

发表论文419篇,SCI收录68篇, 主编《肾脏病营养治疗学》等12部专著

获中华医学科技二等奖、军队科技进步二等奖等4项(第一完成人)

获华夏及上海医学科技二、三等奖等7项(第一完成人)

参考文献

1. Ramezani A, Raj DS. The gut microbiome, kidney disease, and targeted interventions. J Am Soc Nephrol. 2014 Apr;25(4):657-70.

2. Sci Rep. 2017 Nov 15;7(1):15601.

3. Crespo-Salgado et al. Microbiome (2016) 4:50 DOI 10.1186/s40168-016-0195-9.

4. Appl Environ Microbiol. 2012 Feb;78(4):1107-12.

5. Am J Kidney Dis. 2016 Mar;67(3):483-98.

6. Circ Res. 2015 Jan 30;116(3):448-55.

7. PLoS One. 2016 Jan 11;11(1):e0141738.

8. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2012 ; 21(6): 587–592.

9. Min-Tze Liong. Beneficial Microorganisms in Medical and Health Applications.

10. Mol. Nutr. Food Res. 2013, 57, 824–832.

11. Mafra D, et al. Future Microbiol. 2014;9(3):399-410.

12. Nutrients. 2017 Mar 11;9(3). pii: E265. doi: 10.3390/nu9030265.

Future Microbiol. 2013 Oct;8(10):1317-23.

- 推荐文章

揭秘BAFF、APRIL在IgA肾病中的作用以及治疗研究进展

2a期IGNAZ研究最终结果:Felzartamab持续减少IgA肾病患者蛋白尿并减缓eGFR下降 | WCN 2025

患者小课堂|肾功能的好与坏,谁说了算?

远离腹膜透析的“隐形杀手”!肾病透析患者继发于牙龈感染后的反复发作性腹膜炎

常染色体显性多囊肾病中的肾切除术:ERA基因和肾脏工作组的共识声明

迄今为止最大横断面研究显示:适量至大量饮用啤酒以及适量饮用葡萄酒与肾结石患病率降低显著相关

WCN高影响力临床试验 | Ⅲ期REGENCY试验结果公布——奥妥珠单抗治疗活动性狼疮性肾炎显著有效且安全

多维度研究结合AI、多组学分析助力钙化防御研究获突破,中国两项成果亮相WCN 2025

WCN高影响力临床试验 | 探索CKD孕妇新疗法:甜菜根汁或成关键?

河南省人民医院肾内科团队2项成果亮相WCN 2025,泽贝妥单抗治疗特发性膜性肾病前景广阔

WCN高影响力临床试验 | FLOW试验中不同CKD严重程度下司美格鲁肽的临床与安全性结果公布

WCN中国之声 | 北大医院崔昭教授团队研究揭示抗nephrin抗体在中国成人MCD与原发性FSGS患者中的临床意义

WCN中国之声 | 北大研究团队发布中国2型糖尿病合并CKD患者10年用药“全景图”

WCN 2025 | 预测CKD进展的冰火两重天:TGF-β亚型遭否定,贝叶斯深度学习算法或成新宠

WCN2025 | 新型药物Sparsentan一线治疗IgA肾病取得关键进展,SPARTAN试验的中期成果发布

WCN中国之声 | 血管钙化与自噬基因揭示糖尿病肾病潜在致病机制

WCN2025 | 醛固酮合酶抑制剂联合SGLT2抑制剂协同增效,显著降低CKD患者尿蛋白

WCN中国之声 | 郑大一附院肾脏内科医学部研究团队开辟维持糖尿病患者钾稳态的新视角

WCN 2025本地组织工作组主席解读:印度首次举办WCN的里程碑意义与愿景

苏大附一院两项研究亮相WCN 2025,助力早期识别CKD和预测脓毒症相关AKI进展

WCN中国之声 | AI+视网膜血管几何参数——解放军总医院研究团队构建糖尿病肾病无创诊断及预后预测模型

ISN主席谈WCN 2025的作用——肾脏病学发展的关键引擎

WCN 2025 | 中国学者研究揭示肾结石与脂代谢紊乱的遗传关联

WCN中国之声 | 李贵森教授团队揭秘控制CKD血管钙化的新靶点和FSGS足细胞损伤新机制

WCN中国之声 | 培莫沙肽治疗NDD-CKD贫血不劣于阿法依泊汀,更优铁剂利用

WCN中国之声 | 整合前沿生物信息学技术确定AKI新治疗靶点——来自中国香港学者的三项研究

年度盘点 | 杨琼琼教授:肾性贫血治疗指南与研究进展

年度盘点丨以 “精准导航” 为翼,探秘脓毒症相关AKI诊断新境

WCN 2025 | 创新肾类器官模型,为肾毒性筛查提供新方法

APCN前主席:IgA肾病东西方临床特征差异与未来治疗展望

T2DM合并CKD的分层管理策略:英国ABCD-UKKA联合指南要点概述

从发病机制到诊疗指导:遗传学研究为ADPKD诊疗带来新视野

2025 KDIGO ADPKD临床实践指南重磅公布:妊娠和生殖、儿童相关话题及患者管理方法(完结)

2025 KDIGO ADPKD临床实践指南重磅公布:ADPKD的肾外表现评估与管理以及生活方式干预篇(未完待续)

2025 KDIGO ADPKD临床实践指南重磅公布:治疗药物及管理方法篇(未完待续)

利妥昔单抗治疗成人肾病综合征的研究进展

医路“肾”行,智“会”指南——2025年肾脏病领域学术会议全览

ICCN 2024速递:利用大数据指导急性肾损伤管理

CCSN 2024丨周晓霜教授:基于大数据的CKD全程管理与预测模型研究

CCSN 2024丨阳晓教授:腹膜透析治疗,发展与机会并存

CCSN 2024丨国际IgA肾病领军者专访:解读KDIGO指南更新,明晰IgA肾病管理新动向

CCSN 2024丨杨琼琼教授:从代谢视角探索心肾共治的新策略

“对因治疗”又添新证据——布地奈德肠溶胶囊靶向肠道、直击病因,抑制下游补体系统的激活,对全身免疫系统无影响丨ASN 2024

ASN 2024中国之声 | 南方医院秦献辉教授团队:高PURE评分与较低的CKD风险相关

ASN中国之声 | 肾病瘙痒领域再添新药,中国原研外周选择性κ阿片受体激动剂(HSK21542)Ⅲ期结果首次公布!

Kidney Week 2024 | 10月27日,今日聚焦:全体会议ASN中期职业生涯奖颁奖,激励英才展望未来

ASN 2024丨真实世界数据提示IgA肾病患者早诊、早治、早获益!

CCSN 2024丨罗朋立教授:腹透相关性感染性腹膜炎对心血管不良事件的影响及防治策略

CCSN 2024丨中外大咖齐聚中华肾年会,共同绘制IgA肾病治疗新蓝图

CCSN 2024丨徐钢教授:细胞外囊泡递药系统在肾脏病中的应用探索

CCSN 2024丨周晓玲教授:肿瘤免疫治疗相关肾损害的机制、流行病学及应对策略

CCSN 2024丨刘军教授:单克隆免疫球蛋白相关肾损害(MGRS)的诊断思路和方法

CCSN 2024丨涂晓文教授:脓毒症相关急性肾损伤CRRT启动时机的探讨

关节痛也会导致肾受伤吗?自身免疫性疾病之类风湿性关节炎与肾脏的“亲密”关系

李贵森教授:全面梳理IgAN的治疗进展